"Nichts von der Musik und Kultur, die aus der Black Community kommt, ist von Schwarzen kontrolliert."

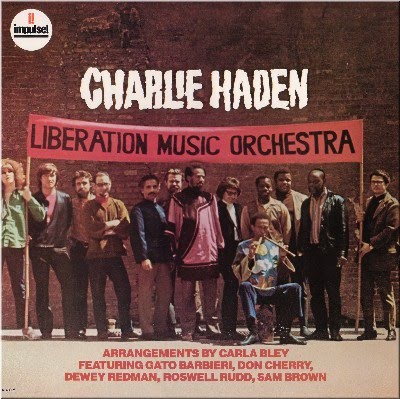

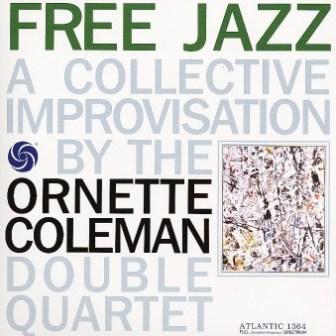

"Nichts von der Musik und Kultur, die aus der Black Community kommt, ist von Schwarzen kontrolliert."Berlin: Die über hundertjährige Geschichte des Jazz ist nicht losgelöst von verschiedensten Formen des Rassismus zu betrachten. Schon die nicht endgültig geklärte Bedeutung des Wortes „Jazz“ (es werden zumeist Adjektive wie „heiß“, „dynamisch“, „vital“ und „erregend“ genannt) lässt erahnen, welche Rolle schwarze Jazzmusiker in den Anfangsjahrzehnten einnehmen mussten. „Wir waren seltsame, malerische, amüsante, einfache Leute und wurden nur im Verhältnis zu dem Maß an Unterhaltung toleriert, das die Weißen aus uns herausholen konnten“, erinnerte sich der 1962 verstorbene Journalist und Pianist Dan Burley. Den Einsatz für die Gleichberechtigung und ein gestärktes schwarzes Bewusstsein findet man schon bei den ersten Superstars wie Louis Armstrong und Duke Ellington wieder, die entscheidende Revolte ereignete sich aber erst zeitgleich mit der Bürgerrechtsbewegung: Free Jazz hieß das Zauberwort, das eine musikalische und inhaltliche Emanzipation von den bisherigen Regeln und Normen anstrebte. Songtitel, Plattenhüllen und eingeflochtene Wortbeiträge wendeten sich nicht nur radikal gegen die Rassendiskriminierung, sondern auch gegen den Vietnamkrieg und die Apartheid in Südafrika. Viele schworen vom Christentum ab und bekannten sich zum Islam, musikalisch fokussierte man sich nicht mehr am „Great American Songbook“, sondern wandte sich den Kulturen Afrikas, Indiens und Asiens zu und brach mit der bis dahin gängigen Struktur (Thema – Improvisation - Thema).

Wenn es um die Frage geht, wie man aus heutiger Sicht die Erfolge der Bürgerrechtsbewegung beurteilt, trifft man auf sehr unterschiedliche Meinungen. Der 2007 verstorbene Schlagzeuger Max Roach sah in der Integrationspolitik das eigentliche Hauptproblem: „Was ich betonen möchte, ist, dass die Vereinigten Staaten und besonders wir, die farbigen Leute, zur segregationistischen Lebensweise zurückkehren sollten. Man braucht nicht aufs College gehen, um Unternehmer zu werden. Nichts von der Musik und Kultur, die aus der Black Community kommt und in die ganze Welt verkauft wird, ist von Schwarzen kontrolliert, wirklich gar nichts.“ Er geht sogar noch einen Schritt weiter, indem er behauptet, dass eben jene Kultur die einzige sei, „die in Amerika Sinn macht.“ Der Posaunist George Lewis sieht das anders: „Es scheint mir, dass die Schwarz-Weiß-Problematik nicht mehr so wichtig ist wie früher in den Siebzigern, dass auch mehr Frauen in der Szene aktiv sind, doch der ökonomische Überlebenskampf ist eher härter geworden.“ Dieser Überlebenskampf heißt für viele Musiker des älteren Semesters, sich mit dem unzureichenden Gesundheitssystem der USA auseinandersetzen zu müssen. Es werden daher bei manchen Veranstaltungen eher Informationen zur Krebsvorsorge als zum Rekrutierungswahnsinn verteilt, da dieses Thema wesentlich dringlicher für die Beteiligten erscheint.

Wenn es um ökonomische Fragen innerhalb der Jazzszene geht, kommt man an Wynton Marsalis, seit den 90ern Lehrer und musikalischer Direktor der Jazzabteilung des New Yorker Lincoln Centers und damit eine einflussreiche Person, nicht vorbei. Marsalis, der als überragender und auch klassisch ausgebildeter Trompeter zu Beginn der 80er dem alternden Miles Davis sein Comeback versalzte, steht für eine äußert konservative Haltung, die den Großteil der neuen Stilrichtungen seit der Explosion des Free Jazz rigoros ablehnt. Kritiker werfen ihm Machtmissbrauch vor: „Zu viele Musiker, die wirklich gut spielen können, wurden bewusst übersehen, weil er es so wollte. Er hat die Karrieren von nonkonformistischen Musikern zerstört, und das ist gefährlich“, meint der Saxophonist David Murray. „Ich sehe keine große Leistung darin herauszufinden, wie man sein Publikum verliert“, kontert Marsalis und, als hätte irgendjemand sein technisches Können in Frage gestellt: „Alles, was ich über die andere, die sogenannte Avantgarde noch sagen kann, ist Folgendes: Ich bin bereit, mich mit jedem zu messen.“ Ein weiterer Vorwurf ist der des „umgekehrten Rassismus“, meist von weißen Kritikern angebracht, die weiterhin den überwiegenden Teil des amerikanischen Jazzjournalismus ausmachen. Die Historisierung von Jazz als rein schwarze Kunstform wäre ebenso falsch wie die Personalpolitik von Marsalis, bei der weiße Musiker eine eindeutig untergeordnete Rolle spielen. „Das Problem mit den Kritikern ist ja nicht neu. Was machen sie, wenn sie in der musikologischen Diskussion verlieren? Sie sprechen über Rasse“, wehrt Marsalis ab und bleibt so ein durch und durch elitärer, westlich geprägter Hochleistungsmusiker, der laut des Journalisten Albert Murray gerade dadurch zu einem Revolutionär wird: „Das Radikalste, was ein braunhäutiger Amerikaner tun kann, ist nett auszusehen, gut gekleidet zu sein, gute Manieren zu haben und eine gute Ausbildung vorweisen zu können; das ist der gefährlichste Hurensohn in diesem Land!“

Wenn es um ökonomische Fragen innerhalb der Jazzszene geht, kommt man an Wynton Marsalis, seit den 90ern Lehrer und musikalischer Direktor der Jazzabteilung des New Yorker Lincoln Centers und damit eine einflussreiche Person, nicht vorbei. Marsalis, der als überragender und auch klassisch ausgebildeter Trompeter zu Beginn der 80er dem alternden Miles Davis sein Comeback versalzte, steht für eine äußert konservative Haltung, die den Großteil der neuen Stilrichtungen seit der Explosion des Free Jazz rigoros ablehnt. Kritiker werfen ihm Machtmissbrauch vor: „Zu viele Musiker, die wirklich gut spielen können, wurden bewusst übersehen, weil er es so wollte. Er hat die Karrieren von nonkonformistischen Musikern zerstört, und das ist gefährlich“, meint der Saxophonist David Murray. „Ich sehe keine große Leistung darin herauszufinden, wie man sein Publikum verliert“, kontert Marsalis und, als hätte irgendjemand sein technisches Können in Frage gestellt: „Alles, was ich über die andere, die sogenannte Avantgarde noch sagen kann, ist Folgendes: Ich bin bereit, mich mit jedem zu messen.“ Ein weiterer Vorwurf ist der des „umgekehrten Rassismus“, meist von weißen Kritikern angebracht, die weiterhin den überwiegenden Teil des amerikanischen Jazzjournalismus ausmachen. Die Historisierung von Jazz als rein schwarze Kunstform wäre ebenso falsch wie die Personalpolitik von Marsalis, bei der weiße Musiker eine eindeutig untergeordnete Rolle spielen. „Das Problem mit den Kritikern ist ja nicht neu. Was machen sie, wenn sie in der musikologischen Diskussion verlieren? Sie sprechen über Rasse“, wehrt Marsalis ab und bleibt so ein durch und durch elitärer, westlich geprägter Hochleistungsmusiker, der laut des Journalisten Albert Murray gerade dadurch zu einem Revolutionär wird: „Das Radikalste, was ein braunhäutiger Amerikaner tun kann, ist nett auszusehen, gut gekleidet zu sein, gute Manieren zu haben und eine gute Ausbildung vorweisen zu können; das ist der gefährlichste Hurensohn in diesem Land!“Die Freejazzer hatten allerdings schon lange vor dem Erstarken des Neotraditionalismus Schwierigkeiten, sich und ihre Projekte zu finanzieren. Aus diesem Grund gründete sich bereit 1965 die AACM (Association For The Advancement Of Creative Musicians) in Chikago, die sich als anerkannte Non-Profit-Organisation sowohl um Auftrittsmöglichkeiten für ihre Mitglieder als auch um soziale Projekte wie zum Beispiel kostenlosen Instrumentalunterricht für Jugendliche kümmert. Das musikalische Aushängeschild der AACM ist das ART ENSEMBLE OF CHICAGO, inzwischen das langlebigste Jazzkollektiv überhaupt. Der starke Bezug auf die afrikanischen Wurzeln, der sich auch auf ihre Kleidung und ihr Instrumentarium auswirkte, sowie die Mischform aus Musik, Wort, Tanz und Pantomime wurden vor allem in Europa frenetisch gefeiert. In Amerika fristen sie trotz hervorragender Solisten weiter ein Schattendasein. Wegweisend ist ihr selbst auferlegter Zwang zur Selbstverantwortung. Jedes Mitglied übernimmt auch organisatorische Aufgaben, was für den 2011 verstorbenen Saxophonisten Sam Rivers die einzige logische Konsequenz für einen Musiker des „Free Thing“ war: „Es gibt in jeder Bibliothek Bücher darüber, regelrechte Anleitungen, wie und wo man an öffentliche Gelder kommen kann. Gelder muss man beantragen, und das kann jeder lernen. Aber wer nur wartet, dass einer um die Ecke kommt und mit den Scheinen wedelt, dem bleibt halt nur das Gejammer.“

Um ein Gefühl der gemeinsamen Solidarität und des Aktivismus innerhalb der Szene zu spüren, bedurfte es, so makaber es klingen mag, einer Naturkatastrophe. Als 2005 New Orleans von Hurrikan Katrina heimgesucht wurde, war schnell klar, wer am meisten zu leiden hatte: Drei Viertel der Bewohner der zerstörten Gebiete waren Afroamerikaner, der Wiederaufbau zeigte einen Grad von Gentrifikation, der die Situation beispielsweise in Berlin-Kreuzberg zu einem Kindergartenproblemchen zusammenschrumpfen lässt. Dieser offensichtliche Rassismus führte zu zahlreichen empörten Statements und Solidaritätsaktionen. David Murray meinte stellvertretend für viele seiner Kollegen, man sehe an diesem Fall „doch ganz deutlich, was die amerikanische Regierung von den Menschen, die sie einst auf Boote holte, um sie zu Sklaven zu machen, heute hält. Es ist doch unglaublich, dass sich politisch nichts bewegt, wenn es um die Verbesserung der Lebensbedingungen für die afroamerikanische Bevölkerung geht.“ Darüber hinaus verweist er auf die historische Bedeutung der Stadt und ruft jeden Jazzmusiker weltweit zu Spenden auf, „denn man hätte ja gar keinen Beruf, wenn es diese Stadt und ihre Kultur nicht gegeben hätte.“

Um ein Gefühl der gemeinsamen Solidarität und des Aktivismus innerhalb der Szene zu spüren, bedurfte es, so makaber es klingen mag, einer Naturkatastrophe. Als 2005 New Orleans von Hurrikan Katrina heimgesucht wurde, war schnell klar, wer am meisten zu leiden hatte: Drei Viertel der Bewohner der zerstörten Gebiete waren Afroamerikaner, der Wiederaufbau zeigte einen Grad von Gentrifikation, der die Situation beispielsweise in Berlin-Kreuzberg zu einem Kindergartenproblemchen zusammenschrumpfen lässt. Dieser offensichtliche Rassismus führte zu zahlreichen empörten Statements und Solidaritätsaktionen. David Murray meinte stellvertretend für viele seiner Kollegen, man sehe an diesem Fall „doch ganz deutlich, was die amerikanische Regierung von den Menschen, die sie einst auf Boote holte, um sie zu Sklaven zu machen, heute hält. Es ist doch unglaublich, dass sich politisch nichts bewegt, wenn es um die Verbesserung der Lebensbedingungen für die afroamerikanische Bevölkerung geht.“ Darüber hinaus verweist er auf die historische Bedeutung der Stadt und ruft jeden Jazzmusiker weltweit zu Spenden auf, „denn man hätte ja gar keinen Beruf, wenn es diese Stadt und ihre Kultur nicht gegeben hätte.“ Während in diesem Fall vor allem das Leid der ärmeren schwarzen Bevölkerung thematisiert wurde, verwies der 2011 verstorbene Poet Gil Scott-Heron auf ein Problemfeld, das viele seiner Kollegen ihm nach gar nicht auf dem Schirm hatten: „Wir haben lange ignoriert, dass der Collegestudent, der Geschäftsmann und der Autohändler auch Mitglieder unserer Communitiy sind. Aber für sie haben wir keine Songs. Sie sind Schwarze wie wir, aber das Einzige, was sie von der Community zu hören kriegen, ist Schelte. Wir müssen uns also nicht wundern, wenn der schwarze Mittelstand wirklich mal weiß sein wird.“

Quellen: „Respekt! – Die Geschichte der Fire Music“ (C. Broecking / Verbrecher Verlag), „All That Jazz“ (M. Jacobs / Reclam), „Das Jazz Buch“ (J.E. Berendt & G. Huesmann / Fischer Verlag)

TIPP: Im aktuellen WAHRSCHAUER #61 geht es um die Morde des Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) und die vielen "Zufälle" und "Pannen" bei den staatlichen Behörden.